Sacerdoti cattolici in Sud Vietnam, alla testa dei propri parrocchiani trasformati in miliziani armati e addestrati alla guerriglia e controguerriglia.

Seppure con la prospettiva storica dei decenni ormai passati, un tema di questo genere suona ancora, se non come inverosimile, certo come sorprendente. Vedremo in questo articolo la storia di queste unità e dei due più noti tra i sacerdoti coinvolti in queste attività.

Vietnam e religioni.

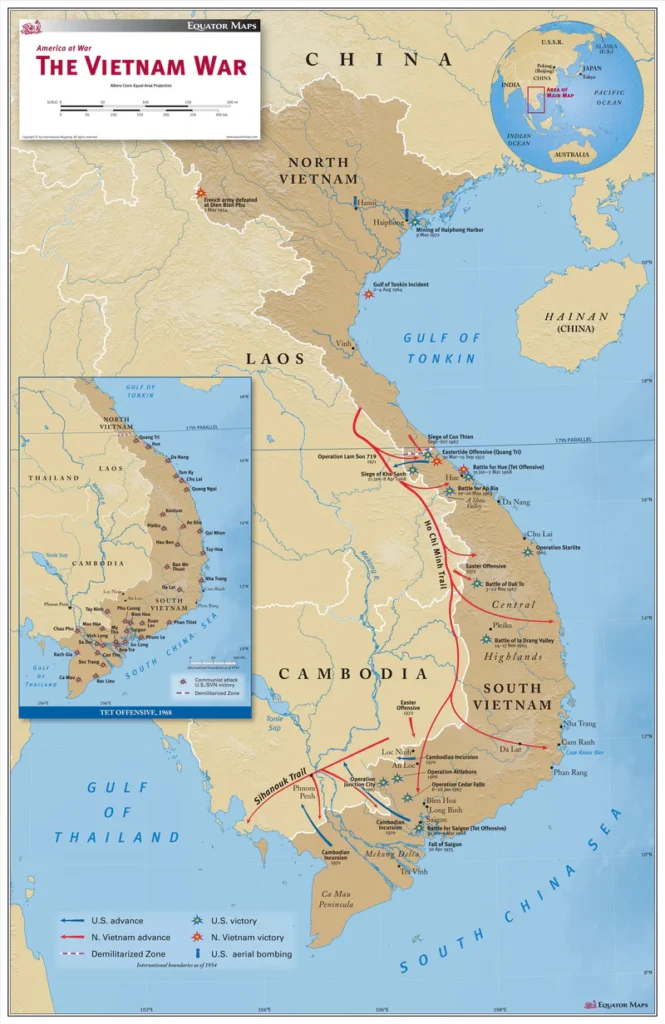

Soprattutto dopo la disfatta francese di Dien Bien Phu nel maggio 1954, la minoranza cattolica vietnamita (in un paese a maggioranza buddhista) fu tra le più determinate a lottare contro i comunisti che, dopo aver conquistato il potere al nord, avrebbero cercato di unificare il paese conquistando anche il sud. Dopo gli accordi di Ginevra del 1954 e la conseguente divisione (teoricamente provvisoria) dei due Vietnam, una gran massa di civili, in maggioranza cattolici, residenti nel Nord emigrò al Sud, insieme agli oltre 124.000 militari vietnamiti dell’esercito coloniale francese che si erano battuti contro il Viet Minh. Già entro il 1955, sugli 860.206 rifugiati civili al sud, ben 676.384 erano cattolici. Un totale che aumentò sensibilmente ancora per qualche anno. Con la progressiva infiltrazione di forze comuniste al sud e la concomitante guida politica del Sud Vietnam del dittatore Diem, esponente della minoranza cattolica (privilegiata sotto la dominazione francese), si verificò, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, un’organizzazione in parte spontanea, in parte organizzata dalla CIA (sotto il costante e geloso controllo del governo di Saigon), della resistenza armata cattolica nei villaggi e nelle zone rurali.

La CIA e i “Padri Combattenti”.

L’approccio iniziale americano (fine anni Cinquanta) era quello della “Stay Behind”, esattamente come in Europa, cioè l’organizzazione di una rete clandestina in grado di trasformarsi in resistenza attiva in caso di invasione comunista. Tra i principali protagonisti americani di questa operazione ci furono Ed Lansdale e William Colby. Edward Lansdale, veterano dell’OSS (il servizio segreto americano predecessore della CIA) nella Seconda guerra mondiale, poi transitato nella CIA, nel 1953 faceva parte della missione militare americana in Indocina. Dal 1957 al 1963, tornato al Pentagono, lavorò come Vice-Assistente e poi Assistente del segretario alla Difesa per le Operazioni Speciali. L’altro regista americano dell’operazione fu William Colby, futuro direttore della CIA, che era dal 1959 in servizio alla stazione CIA di Saigon, per diventarne il capo e rimanerci fino al 1962. Nel 1962 tornò a Washington per divenire prima vicecapo e poi capo della Divisione Estremo Oriente della CIA.

Sul campo, in Vietnam, il vero coordinatore di queste attività tra il 1960 e il 1964 fu il colonnello Gilbert Layton (veterano di Bastogne, entrato nella CIA dal 1950), a cui facevano capo gli agenti dislocati sul territorio, che svolgevano nei confronti dei “Padri Combattenti” il ruolo che i consiglieri militari americani svolgevano a fianco dell’esercito regolare del Sud Vietnam. Nei villaggi del Vietnam, progressivamente, vista la pesante e incessante attività nordvietnamita, si passò all’organizzazione dell’autodifesa locale e poi alle operazioni offensive. C’era già, allo stadio embrionale, il concetto del villaggio protetto e autodifeso, il programma “Strategic Hamlet“ (“Villaggio Strategico”). Fu dunque costituita la ”Combat Youth” (“Gioventù Combattente”) tra i cattolici di varie etnie, che arrivò a contare nel momento di massima espansione, tra il 1965 e il 1966, 39.000 uomini. La “Catholic Youth” (“Gioventù Cattolica”) era arruolata tra i vietnamiti, mentre le cosiddette “Sea Swallows” (“Rondini di Mare”) erano arruolate tra i cattolici vietnamiti di etnia cinese. Gli animatori e organizzatori di queste formazioni armate erano spesso i loro parroci, i “Fighting Fathers” (Padri Combattenti). William Colby fu informato che durante un sinodo diocesano i parroci avevano discusso tra loro i rispettivi vantaggi e svantaggi della carabina Winchester M-2 rispetto all’AK-47 Kalashnikov.

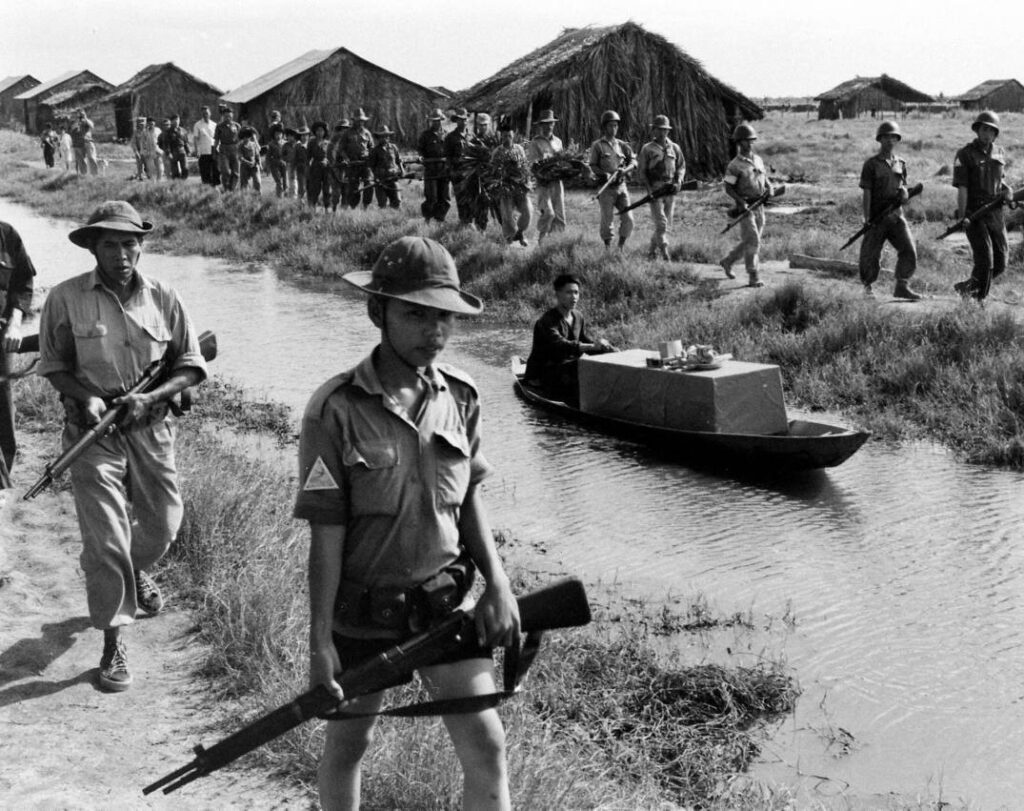

1961. Padre Hoa durante l’alzabandiera.

Padre Hóa

Uno di questi Padri Combattenti era Padre Nguyễn Lạc Hóa. Padre Hóa era di origine cinese, nato nel 1908 col nome di Chen I-cheng nella provincia cinese del Guangdong (Canton). Entrato a 15 anni in seminario a Pakhoi, studiò quindi al collegio papale a Pulau Tikus in Malesia, per poi tornare in Cina. Fu ordinato sacerdote a Hong Kong nel 1935, ma nella primavera del 1939, in qualità di primogenito maschio della famiglia, malgrado fosse un prete fu richiamato alle armi, prendendo parte alla Guerra Cino-Giapponese (1937-1945). Nell’esercito cino-nazionalista, non essendo la Cina una nazione con tradizione religiosa monoteista, ma prevalentemente buddhista e confuciana, la figura del cappellano militare non esisteva. Ricevette quindi una formazione da ufficiale e combatté sia contro i cino-comunisti che contro i giapponesi. Congedato finalmente nel giugno 1949, poté tornare a Pakhoi all’attività sacerdotale, dove fu incaricato di seguire l’ospedale e l’orfanotrofio. Arrestato come “reazionario” dalle autorità comuniste, fu imprigionato ma poi posto agli arresti domiciliari. Il 16 dicembre 1950, con l’aiuto dei suoi parrocchiani, riuscì a fuggire su una barca e raggiungere il Vietnam.

Attorno a lui, che a quel punto adottò il nome vietnamita di Nguyen Lac Hoa, cominciò a raccogliersi una comunità di profughi cinesi. In sei mesi, col suo aiuto, lasciarono le zone della Cina ormai sotto controllo comunista per stabilirsi in Vietnam circa 450 famiglie. La situazione all’epoca nel nord del Vietnam era problematica, con il controllo coloniale francese sempre più minacciato dai partigiani Viet Minh, per cui Hoa decise alla fine di trasferire i suoi fedeli in Cambogia. La situazione politica anche lì non tardò a deteriorarsi e costringere la sua comunità a spostarsi ancora. Quelli che potevano permetterselo emigrarono a Taiwan, mentre gli altri, grazie all’azione di Padre Hoa e ai suoi contatti personali col presidente sudvietnamita Diem, ebbero la possibilità di stabilirsi in Sud Vietnam, nel Delta del Mekong: circa 450 persone arrivarono il 17 marzo 1959, altri giunsero successivamente. L’area prescelta era una zona paludosa sotto il livello del mare, ampia circa 700 chilometri quadrati, punteggiata da basi vietcong.

Sotto la guida di Padre Hoa i coloni costruirono da soli il nuovo insediamento nelle località di Cai Cam e di Binh Hung. La scala di questi insediamenti crebbe notevolmente con l’afflusso di 120 famiglie della minoranza etnica cinese vietnamita. Con una popolazione sotto controllo e ben governata, nonché formata e addestrata per poter costituire una zona militare, Padre Hoa chiese al Presidente Diem l’approvazione alla costituzione di una zona speciale, con centro basato nel villaggio di Binh Hung, chiamata zona speciale “Hai Yen”. Dal 1959 al 1960 a Padre Hoa fu consentito di arruolare plotoni di miliziani, fu nominato comandante della zona Hai Yen e fu militarmente equiparato al rango di maggiore. I coloni cinesi si impegnarono a fondo nell’agricoltura (ottenendo notevoli risultati nella coltivazione del riso) e nell’organizzazione dell’autodifesa contro gli attacchi vietcong. Inizialmente i coloni avevano solo bastoni e sei bombe a mano per difendersi. Nel dicembre del 1959 ricevettero 12 vecchi fucili francesi. Padre Hoa cercò quindi di guadagnare tempo per procurarsi altre armi. Nel giugno 1960 il villaggio ricevette dalle autorità sudvietnamite altri 90 fucili francesi, 2 mitra e 12 pistole. I coloni tra i 18 e i 45 anni furono armati e ricevettero un breve ma intenso addestramento, della durata di due mesi, per uomini e donne.

La svolta nell’attenzione degli americani e delle autorità avvenne però il 3 gennaio 1961, quando circa 400 vietcong attaccarono, a 15 km dal villaggio, un gruppo di circa 90 difensori appartenenti alle cosiddette “Rondini di mare”, i volontari di Padre Hoa. Dopo tre giorni di scontri, i vietcong dovettero ritirarsi lamentando 174 morti contro 30 delle “Rondini di mare”. Dopo questo episodio la stazione CIA di Saigon persuase le forze speciali sudvietnamite e il presidente Diem a rafforzare il villaggio e puntare sulle consimili forze su tutto il territorio nazionale e sul relativo programma ad esse collegato.

La bara del caduto va in canoa verso la sepoltura. Cerimonia funebre nel villaggio di Padre Hoa.

Due giorni dopo l’attacco, infatti, il villaggio di Binh Hung fu visitato proprio da Ed Lansdale, vecchia conoscenza del Vietnam e di Diem. Lansdale convinse Diem ad approvare assistenza e forniture su larga scala alla comunità sino-cattolica del villaggio (armi, cibo, medicinali, assistenza medica). Padre Hoa rifiutò ogni rango militare formale. Furono coinvolte centinaia di residenti locali, appartenenti a minoranze etniche. Numerosi vietnamiti, che cercavano rifugio dai Vietcong, si unirono ugualmente alla comunità. In due anni, la popolazione di Binh Hung quadruplicò. Furono aperti un mercato, una scuola e un ospedale. Le capacità e il coraggio dimostrati sul campo rese le “Rondini di Mare” tra i primi candidati all’assistenza militare americana. William Colby, all’epoca capo della stazione CIA di Saigon, inviò un team di forze speciali (“Berretti Verdi”) a supporto. Un distaccamento di quattordici uomini fu paracadutato a Binh Hung nel gennaio del 1962. Gli abitanti del villaggio avevano anche costruito una pista d’atterraggio, e in breve cominciarono i voli di rifornimento da parte dei bimotori da trasporto.

Nel gennaio del 1962 l’”esercito” di Padre Hoa contava circa 1.000 componenti, di cui 600 erano cinesi che avevano avuto esperienze militari col Kuomintang, il resto erano vietnamiti. Nell’arco di due anni, eliminarono approssimativamente 500 vietcong, perdendo da parte loro solo 27 uomini, per la maggior parte vittime delle mine e trappole esplosive. A Binh Hung furono detenuti oltre cento prigionieri vietcong (dove erano principalmente impegnati a lavorare cinque o sei ore al giorno nei campi di riso, salvo la domenica, per poi ascoltare due ore di indottrinamento politico); dopo un certo tempo la maggior parte dei prigionieri furono rilasciati per tornare ai propri villaggi d’origine, mentre alcuni scelsero di rimanere nella comunità di Padre Hoa. Padre Hoa aveva chiesto il consenso dei suoi superiori della gerarchia cattolica per la sua attività: le autorità religiose non gli diedero un permesso ufficiale, ma non avanzarono nemmeno obiezioni, perché coscienti che la vita di molte persone dipendeva dalla guida e dall’esperienza (anche militare) di Padre Hoa. Per la fine del 1963, le “Rondini di Mare” erano giunte a porre sotto controllo un’area di 200 chilometri quadrati. Dei 18.000 abitanti di questo territorio, solo 3.700 erano cattolici. Padre Hoa collaborava coi leader locali buddhisti e della setta sincretista Cao Dai, dicendo: “Nel condurre queste operazioni, non possiamo fare distinzioni tra buddhisti e cattolici. Se combattiamo per la libertà, significa che noi crediamo che tutti i popoli debbano essere liberi.”

Addestramento alle armi di miliziani di Padre Bosco, circa 1963.

Soldati americani in Vietnam: messa al campo (1968, circa).

L’origine e la lingua cinese delle “Rondini di Mare” diede l’opportunità di coinvolgere il governo cino-nazionalista di Taiwan nella lotta contro i nordvietnamiti. Un accordo trilaterale USA-Sud Vietnam-Taiwan portò nell’aprile 1962 un team di forze speciali taiwanesi a Binh Hung, unendosi alle forze speciali sudvietnamite e americane. La presenza delle forze speciali sudvietnamite era volta a ribadire il controllo del governo di Saigon. Per la metà dell’estate del 1962 il numero di volontari addestrati dal team congiunto americano-taiwanese sfiorava le 2.000 unità.

La zona militare era costruita su un’area di circa 80 ettari, circondata da un muro di protezione alto 1 metro e 20, più una barriera di filo spinato. All’interno della base viveva una comunità civile e militare organizzata in modo abbastanza moderno. C’era un campo d’aviazione, il comando, la sede dei consiglieri americani, la chiesa, un’area dedicata alle famiglie, un centro di detenzione per i vietcong catturati, un ospedale, l’armeria. Col tempo fu introdotta la luce elettrica, il rifornimento idrico, furono costruiti un piccolo stadio e un ospedale. Una casa-tipo fu progettata da Padre Hoa e costruita sotto la sua supervisione, per dimostrare che anche nelle zone paludose si possono costruire case adeguate. L’istruzione di base era impartita ai circa 300 bambini in età scolare. Le Rondini di Mare svolgevano anche attività di intelligence: membri del villaggio che si fingevano commercianti, o ex-vietcong convertiti alla causa di Padre Hoa, si infiltravano tra gli avversari per avere sempre la migliore conoscenza possibile delle mosse del nemico.

Diversi tra i Vietcong catturati furono conquistati dalla personalità di Padre Hoa e passarono dalla parte delle Rondini di Mare. I tre pasti al giorno e una sistemazione decente furono probabilmente altri argomenti che aiutarono la conversione dei prigionieri vietcong. I miliziani di Binh Hung passarono dal semplice ruolo di autodifesa all’azione attiva contro i vietcong. Nel 1965 la Special Zone Hai Yen aveva effettivi militari variabili tra 1.200 e 1.800 uomini e donne. Erano 300 le donne in armi nel villaggio e di queste 70 erano addestrate all’uso di mitragliatrici pesanti. In realtà, dei vari “villaggi strategici” installati in Sud Vietnam come parte della strategia americana, solo quello delle Rondini di Mare di Padre Hoa aveva riportato ripetuti successi contro i vietcong. Padre Hoa, oltre ad essere il comandante della forza militare e il governatore del “Sea Swallows Special District”, era sovrintendente dell’ospedale e preside del liceo.

Tra il 1963 e il 1965 le Rondini di Mare catturarono oltre 200 Vietcong, compresi dei quadri e agenti tra cui erano incluse delle donne. Il distretto speciale “Sea Swallows” nel 1965 arrivò ad avere 10 gruppi da combattimento di 138 uomini ciascuno. L’armamento era arrivato a comprendere pezzi d’artiglieria, mortai e mitragliatrici, schierati nel villaggio e nei suoi dintorni. Nessuna insegna di grado era portata sulle uniformi. Paga, lavoro e responsabilità erano tendenzialmente ripartiti in modo paritario. I combattenti maschi si chiamano tra loro fratelli, e le donne sorelle. Su una popolazione di circa 2.000 abitanti di Binh Hung, il 90% erano di origine cinese. Il problema era che Binh Hung era troppo grande per essere difeso facilmente e troppo piccolo per fungere da base strategica per operazioni a largo raggio. Il morale comunque rimase alto a lungo. Secondo statistiche ufficiali diffuse dalle autorità vietnamite comuniste, le “Rondini di Mare” da sole uccisero 1.675 Vietcong; ma questi dati potrebbero essere incompleti. Purtroppo Padre Hoa venne sostituito al comando militare da ufficiali sudvietnamiti dalle capacità quanto meno dubbie, e con ben poco ascendente sui miliziani, lasciando al sacerdote solo la funzione di consigliere e intermediario. La reciproca sfiducia tra cinesi e vietnamiti, nonché la mancanza di supporto tattico e logistico alle “Rondini di Mare”, fecero il resto.

Soldati americani in Vietnam (1968).

I Vietcong, consci del pericolo e dell’ostacolo che costituiva questa comunità, si impegnarono a fondo per portare ripetutamente duri colpi e decimare i miliziani. I vietcong dovevano a tutti i costi estirpare questa pericolosissima spina dal loro fianco, in una zona in cui prima spadroneggiavano, per cui dopo un certo momento attaccarono senza tregua le Rondini di Mare infliggendo gravi perdite. Progressivamente, dopo la morte di Diem, l’assunzione del comando da parte di ufficiali sudvietnamiti non sempre stimati o all’altezza della situazione, la progressiva diminuzione di attenzione e risorse dedicate a questo programma in tutto il Vietnam, portò al declino e alla fine di questi esperimenti. Il governo di Saigon vide sempre con sospetto queste attività, mentre da parte americana, con il generale Westmoreland e la sua visione focalizzata sulla guerra su larga scala, lentamente tutto finì, rendendo vani gli sforzi e i risultati ottenuti. La corruzione del governo di Saigon, e gli sviluppi sopra descritti scoraggiarono e delusero anche Padre Hoa, che si trasferì a Saigon per dedicarsi all’attività puramente pastorale. Intorno al 1973 chiese di trasferirsi a Taiwan, dove fu accolto ed ebbe l’assegnazione di una nuova parrocchia, e dove morì nel 1989.

Elicotteri e soldati americani in Vietnam. Nella foto sopra il generale Westmoreland.

Padre Bosco.

Fra i “Padri combattenti“, preti, monaci o frati, uno dei più noti (e al tempo stesso il più misterioso) era un certo Padre Bosco, che agiva nel campo di Phước Tiến, nell’entroterra a ovest di Phan Rang (nella zona costiera centrale del Sud Vietnam); l’“esercito personale“ dei suoi parrocchiani fu armato dalla CIA a partire dall’inizio di dicembre 1961, dall’agente della CIA Jack Benefiel, che era uno degli uomini del già citato colonnello Gilbert Layton, capo dal marzo 1960 al gennaio 1964 del MOS (Military Operations Section della CIA). I miliziani di questa zona erano definiti dagli americani gli “Strikers” (a rimarcarne il carattere offensivo), e rispondevano appunto a “Brother Bosco”, la figura più misteriosa e per questo più interessante.

Padre o Frate Bosco (Brother Bosco, come viene chiamato dagli Americani, dai vietnamiti Frate Giovanni Bosco dell’Ordine degli Oblati di San Giuseppe) viene citato qua e là come ”missionario“ o ”monaco“, dal nome a prima vista si potrebbe presumere (erroneamente) italiano. In realtà San Giovanni Bosco è un santo molto popolare tra le minoranze cattoliche del Sud-est asiatico, per cui molti locali davano al proprio figlio il nome Bosco, o molti avevano come soprannome Bosco, senza per questo indicare una loro italianità, anzi al contrario certificandone, come in questo caso, la loro appartenenza locale. Frate Bosco era infatti un vietnamita al 100%. I suoi referenti americani e sudvietnamiti avevano il campo principale a Phan Rang, nella provincia costiera di Ninh Thuan, ma la sua attività operativa si svolgeva nei villaggi più all’interno, principalmente Phước Tiến. Padre Bosco era molto protettivo riguardo alle squadre dei suoi miliziani, e cercava sempre di ottenere il miglior equipaggiamento possibile. Anche qui, però, l’azione della CIA era frenata dalla gelosia delle autorità sudvietnamite, e si doveva evitare di equipaggiare queste milizie meglio dell’esercito regolare di Saigon. Inoltre, l’attività degli americani doveva risultare, almeno all’apparenza, molto defilata e “sullo sfondo”. Il capo-provincia sudvietnamita doveva essere coinvolto sempre, con un ruolo formalmente di primo piano. Diversamente, gli operatori americani sarebbero stati allontanati. Anche nella zona di Fra’ Bosco, oltre alla CIA, operavano inizialmente in appoggio, come consiglieri, i Berretti Verdi.

L’attività di Fra’ Bosco negli anni successivi al 1964, e il suo destino, restano un mistero. L’agente della CIA che sostituì Jack Benefiel dopo quattro anni nella sua attività, è morto da tempo, e con lui è scomparso l’unico testimone che avrebbe potuto riportare notizie di prima mano sull’attività negli anni successivi e sulla sorte di Frate Bosco. Detto questo, l’opinione di chi ha vissuto nel Sud Vietnam di allora è che un personaggio così esposto nella lotta anticomunista sia stato sicuramente ucciso, forse ancora prima della caduta del Sud Vietnam. Si può dire in conclusione, qualunque sia il giudizio che si voglia dare di questi sacerdoti, che le cosiddette “forze popolari” erano lo strumento più adatto ad affrontare la guerriglia comunista in quel teatro. Dopo il declino e l’interruzione di questi programmi, i vertici americani (e ancora di più sudvietnamiti) presero atto dell’errore solo molto tempo dopo, cercando di rimediare quando ormai era troppo tardi.

Veglia di fedeli per protestare contro la discriminazione nei confronti della minoranza cristiana vietnamita (foto attuale).

Soldati americani in Vietnam (1968 o ’69).

Bibliografia e fonti:

Alessandro Giorgi, Cronaca della Guerra del Vietnam 1961-1975, Luca Poggiali Editore, Vicchio, Firenze, 2016

Thomas L. Ahern, CIA and Rural Pacification in South Vietnam, Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, Washington D.C. 20505, 2001

Col. Henry F. Dagenais, The Sea Swallows: Campaigning in the South Vietnam Delta with Chinese Catholic Exiles, edito e stampato privatamente dall’autore, 9 febbraio 2014

Il giornale Taiwan Today del 1° marzo 1965.

William Colby, con Peter Forbath, Honorable Men, My Life in the CIA, Simon & Schuster, 1978

Padre Piero Gheddo, Cattolici e Buddisti nel Vietnam, Il ruolo delle comunità religiose nella costruzione della pace. Vallecchi, 1968

Douglas Valentine, The Phoenix Program, William and Morrow and Company, Inc., New York 1990 Un grazie a Jack Benefiel per la cortesia e l’aiuto impagabile; a Padre Gheddo (r.i.p.), nonché al mio collega e amico Van Huyen Truong

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.