[1] Docente di Storia Militare.

La preparazione e l’impreparazione.

L’entrata in guerra dell’Italia è accompagnata da una tale quantità di polemiche e di propaganda che costituiscono una matassa inestricabile con la realtà storica. È qiuindi doveroso cercare di fare chiarezza sulla preparazione bellica italiana per smontare tutte le versioni di comodo e retoriche fiorite per opportunismo, piaggeria e malafede.

Diversamente, infatti, da quanto comunemente si crede e da quello che sovente è stato pubblicato, il 10 giugno 1940 non fu un pericoloso azzardo come il 24 maggio 1915. Infatti nel 1915 l’Italia scese in guerra contro i suoi ex alleati della Triplice Alleanza, dopo aver negoziato un trattato segreto, il famigerato Trattato di Londra, dove stabiliva il prezzo e le modalità del suo ingresso nel conflitto, condotta scellerata voluta dalla massoneria e dal re. “Tuttavia la Massoneria italiana trovò l’energia necessaria per imporre al Governo e al Parlamento, dopo averne convinto con intensa propaganda il popolo, la guerra contro gli imperi centrali, germanico e austro-ungarico, ……l’Ordine Massonico raggiunse l’apice della sua importanza, ed esplicò un’attività così profonda ed estesa compartecipando direttamente alla responsabilità della guerra ed esaltando fino all’esasperazione lo spirito eroico e i valori resistenziali del popolo e dell’esercito, che ne ritrasse riconoscimento e plauso, e lo stesso Capo dello Stato ne ringraziò ufficialmente il Gran Maestro”[1]. Invece la maggioranza del popolo e del parlamento era contraria all’intervento, come afferma anche Giolitti nelle sue memorie, sia per la palese impreparazione dell’Esercito, ampiamente dimostrata in occasione della guerra del 1911-12 con la Turchia, sia per il tradimento che si stava consumando nei confronti degli alleati di ieri, sia perché gli italiani in genere non amano le guerre. Mussolini invece non commise un azzardo così grave, almeno all’inizio, e godeva sicuramente della fiducia incondizionata della maggioranza della popolazione. Inoltre, dopo le vittorie tedesche, anche il re e le gerarchie militari vedevano l’occasione per cogliere qualche alloro con il lavoro degli altri, come da consolidata tradizione sabaudo-piemontese prima e italiana poi. Sicuramente le forze armate italiane non erano in grado di competere contro le grandi potenze europee, ma, nel giugno del 1940, si trattava di fronteggiare le truppe coloniali britanniche nel Mediterraneo, scarse di numero e male equipaggiate, senza speranza di ricevere rifornimenti importanti dall’Inghilterra, alle prese con la Germania in un duello mortale. La Francia aveva, infatti, ancora pochi giorni di vita nel conflitto.

La Regia Marina.

“La Marina è la più forte delle forze armate italiane, coll’Aeronautica seconda e l’Esercito terzo. E’ probabile che all’inizio delle operazioni gli italiani impiegheranno la Marina e l’Aeronautica per effettuare incursioni, mentre l’Esercito lo sarà solo quando sarà prevista una sicura probabilità di successo”[2]. Bisogna considerare che, contrariamente a quanto si pensa, il fascismo ridusse, negli anni venti, le spese militari, tranne quelle navali, con le quali si cercava di mantenere quella parità con la Francia ottenuta alla Conferenza Navale di Washington del 1922. Interventi sociali, economici, sanitari, opere pubbliche, contenimento del debito, erano misure indispensabili e inderogabili per migliorare il tenore di vita della popolazione, davvero miserabile con i governi del sottosviluppo e del pareggio di bilancio post-risorgimentali, quando debito pubblico, sprechi, corruzione, rapacità fiscale e spese militari sconsiderate impazzavano. Più duro nella sostanza il giudizio dei francesi, i quali da una parte esaltavano il soldato italiano, anche Rommel in seguito sposò questa tesi, dall’altra criticavano gli ufficiali, poco preparati e poco affidabili dal punto di vista morale, sempre vacillanti di fronte ad un insuccesso. Però i francesi tenevano in giusto conto l’opera del fascismo e la costruzione di un’Italia nuova, i cui effetti riverberavano anche sulle forze armate, soprattutto l’Esercito, oggetto preferito dei loro studi, il cui morale e senso del dovere aveva beneficiato di qualche piccolo miglioramento. Occorre inoltre sottolineare che il fascismo aveva affrancato l’Italia dalle tecnologie straniere. Mentre nel conflitto precedente gli armamenti erano quasi tutti derivati da brevetti stranieri o importati, soprattutto artiglieria e aeronautica, nel 1940 il materiale era tutto o quasi di progettazione e produzione nazionale.

La corazzata Caio Duilio.

La Regia Marina era senz’altro la forza armata più preparata, non solo secondo gli inglesi, la meno fascistizzata delle tre Armi, fedele alla monarchia, almeno il corpo ufficiali, e proveniva da una buona tradizione, risalente in parte a quella delle Due Sicilie, una compagine efficiente e addestrata. Essa era forte perché il Duce aveva sempre cercato di mantenere la parità con la Francia, stabilita alla Conferenza di Washington del 1922. Il 10 giugno si trovò a fronteggiare un complesso di forze franco-britanniche soverchiante, ma la parte più moderna di esso, la flotta francese, era sul punto di deporre le armi. Così Supermarina, come si chiamava l’alto comando della Marina, si preparò a fronteggiare la squadra britannica, dislocata ad Alessandria, Malta e Gibilterra. Da notare che Churchill sguarnì irresponsabilmente la flotta di base a Singapore, pur di mantenere una presenza importante nel teatro bellico del Mediterraneo, costretto però a tenere l’aliquota più moderna del suo naviglio a difesa delle Isole Britanniche e delle vitali rotte di rifornimento nell’Atlantico settentrionale.

La corazzata Cavour in fase di riparazione.

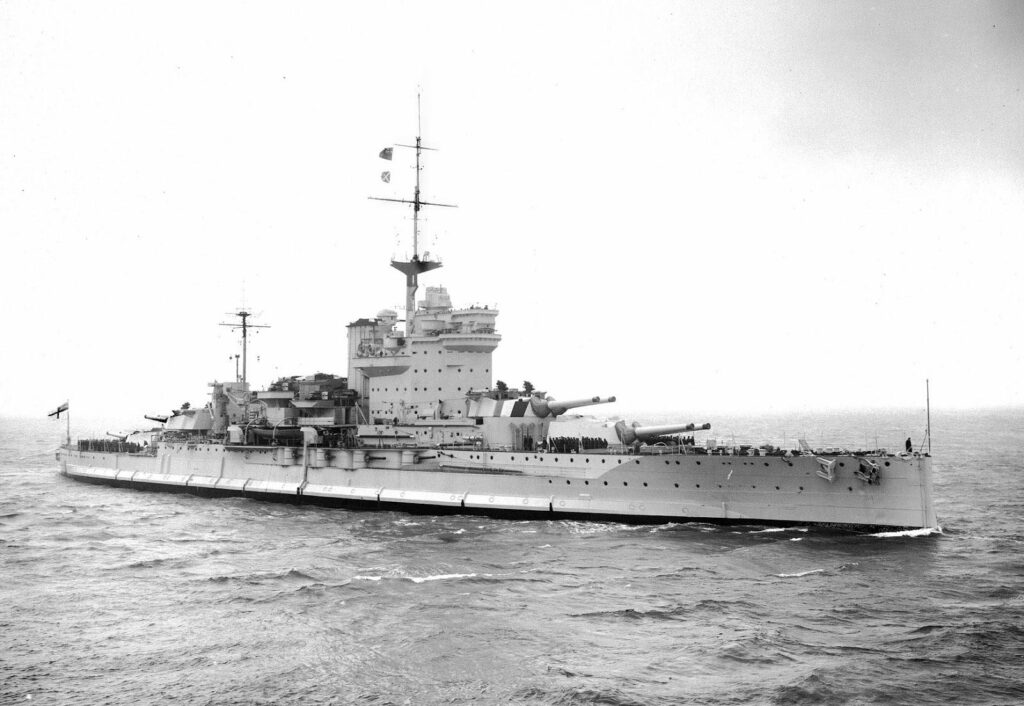

Nella graduatoria mondiale la Regia Marina occupava il quinto posto, preceduta da Inghilterra, Stati Uniti, Giappone e Francia, destinata a diventare la quarta con l’entrata in servizio oramai prossima di nuove unità e la cattura o distruzione da parte degli inglesi di aliquote del naviglio francese dopo la firma dell’armistizio. La flotta enumerava due corazzate[3] classe Cesare, Cesare e Cavour, unità risalenti al precedente conflitto e ricostruite. Erano più veloci e manovriere delle coeve unità avversarie, ma meno protette, con uno spessore massimo della corazzatura di 250 mm contro i 330 delle inglesi, e con un armamento principale di dieci cannoni calibro 320 mm contro gli otto da 381 delle avversarie. Da notare che anche le corazzate britanniche presenti nel Mediterraneo risalivano alla Grande Guerra, non essendo stato possibile costruire nuove navi di linea per un certo numero di anni, a causa dei trattati sul disarmo navale, Washington del 1922 e Londra nel 1930 e nel 1936. Inoltre le corazzate migliori erano dislocate nel Mare del Nord, nella base di Scapa Flow. Così delle quattro corazzate di stanza ad Alessandria una sola, il Warspite, classe Queen Elisabeth, era pienamente efficiente e, quindi, pericolosa. La gemella Malaya era lenta e poco manovriera, avendo beneficiato di un solo ciclo di lavori di modernizzazione, e quasi inutili erano le altre due, Royal Sovereign e Ramillies. Facevano parte della classe Revenge, come la Resolution a Gibilterra, una versione economica della precedente classe Queen Elizabeth, allestite in fretta durante il precedente conflitto. Gli inglesi non avevano ritenuto utile rimodernarle ed erano finite, tre su quattro, nel Mediterraneo, mentre una quinta unità era stata colata a picco nel 1939 da un sommergibile tedesco.

La corazzata Vittorio Veneto.

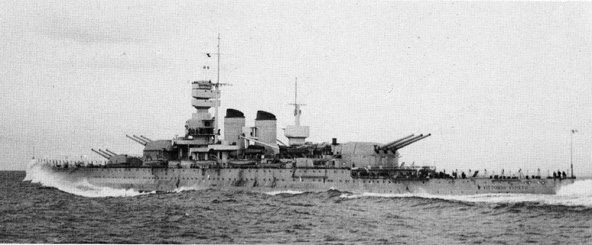

Tra fine agosto e inizio settembre entrarono in servizio le due moderne corazzate Littorio e Vittorio Veneto, da 45.000 tonnellate, contro le 25.000 della classe Cesare e le 28-30.000 delle avversarie, con una prtezione massima di 350 mm, armate con 9 cannoni da 381 mm capaci di tirare a 42.000 metri di distanza, contro i 381 britannici che arrivavano a 32.000 metri (solo sulle Queen Elizabeth completamente rimodernate, tre su cinque) e le due classe Cesare a 28.600 metri, e il Duilio, simile per storia e prestazioni alla classe Cesare, mentre il Doria, sarà pronto solo a fine anno. Quindi, volendo rimanere alla sola situazione del 10 giugno, la frazione pesante della flotta sarebbe stata in grado, almeno teoricamente, di fronteggiare l’avversario, dotato di un’unica corazzata veramente efficiente, più lenta, 24 nodi contro i 28 delle due classe Cesare.

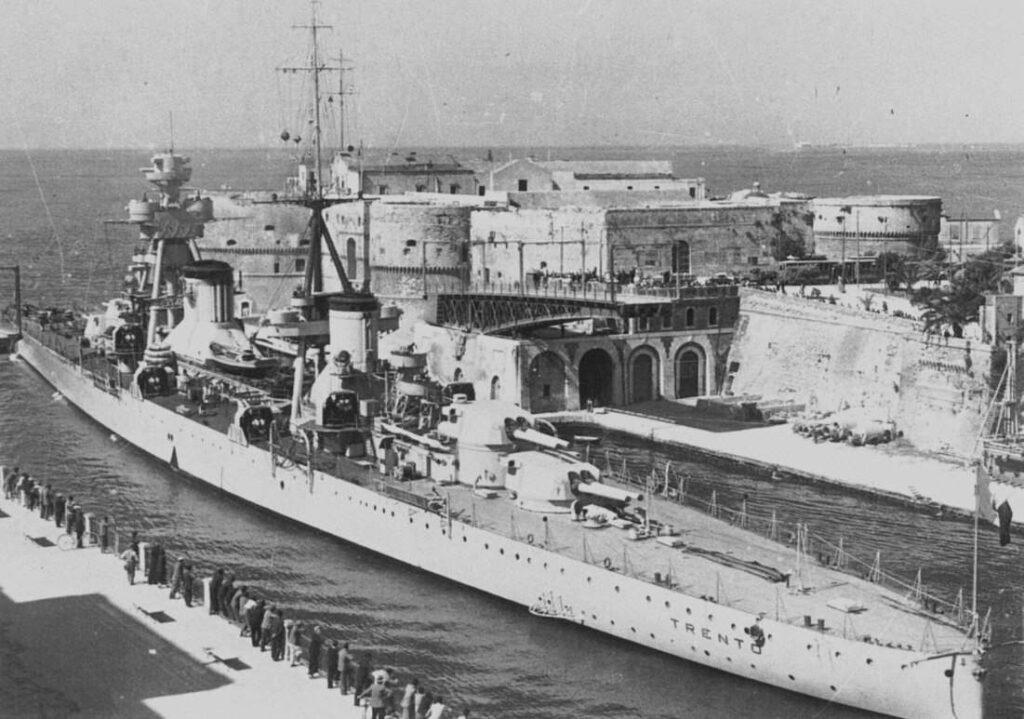

L’Italia aveva, inoltre, sette incrociatori pesanti, armati con cannoni calibro 203 mm. Tre di essi erano molto veloci ma poco protetti, come la maggior parte di questo tipo di navi, che dovevano contenere il dislocamento, in virtù dei trattati sottoscritti, a 10.000 tonnellate metriche, mentre gli altri quattro avevano delle protezioni estese ed efficienti, tanto da risultare i migliori a livello mondiale nella loro categoria. Semplicemente la Marina aveva barato sul peso effettivo. Gli inglesi non schieravano incrociatori pesanti nel Mediterraneo, salvo saltuarie presenze, ritenuti più proficui in altri teatri bellici. Completavano lo schieramento 14 incrociatori leggeri, di cui 12 moderni, gli altri due erano prede belliche tedesche del precedente conflitto. Le unità classe Condottieri erano unità molto veloci e manovriere, armate con otto cannoni in quattro torrette binate, due a prua e due a poppa. I primi sei erano più leggeri ma privi di protezione, sia pur velocissimi, gli altri erano tre coppie dove erano aumentati notevolmente gli spessori delle protezioni, pur conservando buone velocità. Gli ultimi due avevano 10 cannoni da 152mm. Di contro gli inglesi avevano cinque incrociatori leggeri moderni, più lenti ma più protetti, tre con otto cannoni da 152 mm e due con 12. Altri quattro incrociatori erano risalenti al precedente conflitto e, pertanto, antiquati. Un altro era di base a Gibilterra, l’Arethusa con sei cannoni da 152 mm.. Per quanto riguarda il naviglio leggero l’Italia schierava 53 cacciatorpediniere e 71 torpediniere, tra unità moderne e antiquate. Gli inglesi 21 cacciatorpediniere ad Alessandria, uno a Malta e nove a Gibilterra, di vari tipi ed efficienza. Non avevano in servizio le torpediniere, un tipo di naviglio ritenuto troppo sottile per la navigazione d’altura.

L’incrociatore leggero Colleoni.

L’Italia aveva la flotta sommergibile più grande del mondo, 117 unità, 42 oceanici e 75 mediterranei. Solo l’URSS possedeva più sommergibili, ma distribuiti in quattro mari, tecnologicamente arretrati e quasi tutti costieri. I britannici schieravano 12 sommergibili, sei ad Alessandria e sei a Malta, quasi tutti provenienti dall’Estremo Oriente, di costruzione non recente, oceanici di scarse prestazioni, quindi molto visibili nelle acque limpide del Mediterraneo, ma, in compenso, condotti da equipaggi molto aggressivi.

Gli inglesi avevano due portaerei, una moderna a Gibilterra, l’altra mediocre e lenta ad Alessandria. Si è molto esagerato, troppo per la verità, sulla presenza di questo tipo di nave assente nella Regia Marina. Una portaerei ha valore per la sua componente aerea imbarcata. Il caccia navale Fairey Fulmar, che condivideva il motore Rolls Royce Merlin con i famosi e prestazionali Hurricane e Spitfire, era pesante, lento e poco manovriero, con due uomini di equipaggio, soluzione piuttosto insolita. L’altro caccia, il Gloster Seagladiator, era la versione navalizzata del biplano Gladiator, lento, poco armato, ma molto manovriero come tutti i biplani. Quasi inutile era il bombardiere Blackburn Skua, incapace di attacchi in picchiata ad alte velocità e con un carico bellico ridotto. Migliore era l’aereosilurante Fairey Swordfish, un lento biplano di costruzione ibrida, legno, tela e metallo, il cui utilizzo audace permise di raccogliere buoni risultati. Tutti questi aeromobili erano ben lontani dagli standard giapponesi o americani. L’Inghilterra si era preparata alla guerra con la Germania, privilegiando gli aerei terrestri. Inoltre, mentre la portaerei di Gibilterra, la Ark Royal, portava 60 aerei, la Eagle di base ad Alessandria, ricavata dalla trasformazione, nel 1918, di una corazzata in costruzione per il Cile, poteva portare solo 21 biplani, per la ristrettezza degli spazi di stivaggio nell’hangar.

L’incrociatore leggero Duca degli Abruzzi.

La Regia Marina non aveva voluto costruire portaerei, secondo molti autori per scelta di Mussolini, secondo altri per arretratezza del pensiero navale. La scelta di non costruire questo tipo di nave, invece, fu dettata dall’impossibilità di disporre di aeromobili capaci di operare dai ponti di volo. La nostra industria, stretta da scelte autarchiche e scarsità di materie prime, a stento riusciva a costruire e produrre velivoli terrestri competitivi. La costruzione di caccia, bombardieri, ricognitori e aerosiluranti navalizzati sarebbe stato uno spreco di risorse abnorme, soprattutto per una flotta che avrebbe avuto in servizio una o, al massimo, due portaerei. I francesi ne avevano una, lenta e antiquata. Riuscirono, pur disponendo di ben altre risorse, a costruire un solo aereo navale, il Loire-Nieuport, un bombardiere con un carico di bombe talmente limitato da risultare inutile, tanto da dover acquistare materiale di volo moderno dagli Stati Uniti, cosa non possibile, per motivi politici, all’Italia fascista. Però i francesi organizzarono un’aeronautica basata a terra al servizio della flotta, coordinando i comandi in mare direttamente con le basi sulla costa. L’Italia non riuscì mai ad organizzare nulla del genere per colpa di una burocrazia farraginosa. Il comando in mare doveva contattare Supermarina, a Roma, questa Superaereo, che provvedeva ad impartire gli ordini alle basi aeree in prossimità del teatro di intervento. Senza dubbio un notevole fattore di debolezza, specialmente contro un avversario che, invece, aveva ben amalgamato e coordinato le proprie forze armate. Da notare che, allo scoppio del conflitto, le riserve di materiale, soprattutto i consumi, erano più che sufficienti, mentre il radar, che mancava sulle navi italiane, non era ancora presente nemmeno su quelle della Mediterranean Fleet, fino all’arrivo di rinforzi nell’autunno.

La portaerei Aquila (in allestimento a La Spezia).

La Regia Aeronautica.

Era la seconda forza armata stando alla graduatoria stilata dagli inglesi. Le polemiche sulla sua preparazione e consistenza fanno impallidire quelle riguardanti le altre due Armi.

La contesa principale riguarda la progettazione dei motori, secondo la storiografia corrente nessuno di progettazione nazionale. Premesso che molti stati, ben più industrializzati, acquistavano licenze di produzione all’estero, basti pensare al motore Packard, un Rolls-Royce Merlin prodotto su licenza in America, che equipaggiava il miglior aereo da caccia americano del conflitto, il famoso North American P51 Mustang, entrato in servizio tra il 1943 e il 44. Oppure ad alcuni motori sovietici, sviluppati da esemplari di licenza straniera, come l’M25, derivato da un modello della ditta americana Wright, i Tumanskii dai francesi Gnome-Rhone, o i Klimov dagli Hispano-Suiza. In Italia c’erano quattro ditte produttrici, la Fiat, l’Isotta Fraschini, la Piaggio e l’Alfa Romeo. Bisogna fare chiarezza. Per necessità di sintesi si parlerà solo dei motori più diffusi e utilizzati, almeno nel 1940. L’Alfa Romeo produceva il motore stellare per plurimotori, civili e militari, l’Alfa 126 RC 34, elaborazione dell’Ufficio Progetti Avio dell’Alfa Romeo di un precedente propulsore costruito su licenza dell’inglese Bristol, il Pegasus. Stesso discorso per il Piaggio P XI RC 40, derivato da precedenti esemplari costruiti su licenza Gnome-Rhone.

L’Isotta Fraschini e la Fiat producevano motori di propria progettazione, con la differenza che la prima continuò a produrre dei pesanti motori in linea raffreddati ad acqua con testate incamiciate, non essendo possibile, per la mancanza di materie prime strategiche, passare a motori in linea con testate monoblocco raffreddati a liquido, più leggeri ed efficienti, mentre aveva costruito un motore in linea raffreddato ad aria, una vera novità, il Delta RC 35 I, mai veramente messo a punto, nonostante la concezione avveniristica e la praticità costruttiva. Dovette produrre motori di altre ditte italiane su licenza, cooperando spesso con il suo staff tecnico a modifiche e miglioramenti. La Fiat, dietro ordine di Balbo, passò dai motori in linea raffreddati ad acqua agli stellari raffreddati ad aria, più leggeri e robusti. Acquistò le licenze dell’americano Hornet, della Pratt & Whitney, prodotto come A 59 RC, e del francese Gnome-Rhone 14 K, denominato A 58, per acquisire conoscenze nell’ambito di questo tipo di propulsore. Riuscì quindi a produrre l’A 80 RC 41, motore per bombardieri di difficile messa a punto e, quindi, di mediocre successo, e l’ottimo A 74 RC 38, il motore standard della nostra linea di caccia. Essi furono progettati dagli ingegneri Tranquillo Zerbi e Antonio Fessia. Altro che licenze straniere!

Un’altra polemica riguarda gli aerei effettivamente in servizio quel fatidico giorno. I numeri sono talmente discordanti da creare, anche in questo caso, polemiche e confusione. La tabella più accreditata è quella pubblicata dal generale Giuseppe Santoro, che non ha carattere di ufficialità ma appartiene alla memorialistica, anche se la fonte è decisamente autorevole. Santoro, ex sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, enumera ben 3.296 apparecchi, di cui 1.796 efficienti, 315 in Libia e 350 in Etiopia. Superaereo indica a metà luglio cifre simili, 3.288 di cui 1400 efficienti. Gli altri erano in via di consegna, in riparazione presso le SRAM, o aerei di trasporto, collegamento o semplicemente antiquati o difettosi e, quindi, non impiegabili. Molti autori stranieri, ad es. Denis Mack Smith e altri, indicano la consistenza in circa 450 bombardieri e 130 caccia, senza tenere conto dei caccia biplani di recente costruzione che, oltre ad essere in servizio anche presso altre aviazioni, ad es. l’inglese Gloster Gladiator o il russo Polikarpov I 153, invece, stavano in prima linea spesso con buoni risultati, mentre non tutti i caccia monoplani erano stati autorizzati all’impiego bellico, come il Macchi 200, afflitto da problemi di messa a punto e operativo solo dall’autunno. C’erano, inoltre, altri 1800 velivoli a disposizione di scuole e club per addestramento.

Caccia biplani Fiat Cr42.

Un caccia Mc200.

Giuliano Colliva[4], in un ottimo studio basato sui Registri Giornalieri dell’Arma, enumera, in data 10 giugno 1940, 1.292 apparecchi pronti all’uso, compresi idrovolanti, ricognitori, tipi antiquati e difettosi, come i Breda 88 o i mai troppo vituperati bombardieri in picchiata Savoia Marchetti SM 85, subito radiati dalla prima linea e avviati alla demolizione. D’altra parte queste cose accadevano in tutte le aeronautiche, si pensi al caccia P 39 Aircobra dell’americana Bell, rifiutato dai piloti della RAF e dato ai sovietici. O il cacciabombardiere inglese Farey Battle, oggetto finanche di esportazione, presto ritirato per le alte perdite. Gli aerei moderni ed efficienti ammontavano, quindi, a 497 bombardieri e 333 caccia, secondo Colliva, anche se i 64 Macchi 200 e i 24 Cant Z 1007 bis presenti il 10 giugno diventeranno operativi solo nell’autunno.

I reparti da caccia erano dotati di buone macchine, tutte equipaggiate con il motore radiale Fiat A 74 RC 38 raffreddato ad aria da 840 HP di potenza massima al decollo e alla quota di ristabilimento, 3.800 metri. Si trattava di un propulsore robusto e affidabile, capace di sopportare le dure condizioni dell’attività operativa. Spesso si sente dire che l’Italia produsse dei motori di elevatissima potenza, per le competizioni sportive, senza riuscire a produrre motori militari altrettanto prestazionali. Ma si trattava di macchine destinate ad un brevissimo utilizzo, il tempo di una gara, incapaci di assicurare una lunga vita operativa di reparto.

I modelli operativi erano il monoplano veloce Fiat G 50 Freccia, capace di 480 kmh di velocità e il biplano Fiat CR 42 Falco, 425 kmh. L’adozione di questo biplano ha dato luogo ad altre polemiche, la principale delle quali riguarderebbe una presunta sudditanza del fascismo al gruppo Fiat. L’aereo venne adottato, invece, perché era la versione aggiornata del Fiat CR 32 Freccia, 400 esemplari del quale avevano abbattuto ben 1.000 aerei nemici, con la perdita di soli 92 velivoli in combattimento, risultando l’aereo più performante della guerra di Spagna. Inoltre il CR 42 era benvoluto dai piloti per la sua affidabilità, robustezza e manovrabilità, doti ritenute essenziali da aviatori abituati a duelli individuali piuttosto che a manovre di gruppo. Questo aereo continuò ad essere prodotto a lungo, fino al 1944 anche per i tedeschi, come aereo da attacco al suolo, ruolo nel quale risultò eccellente. Inoltre il bombardiere Fiat BR 20, vincitore di un concorso, venne accantonato a favore di altri modelli acquistati fuori concorso e prodotti da aziende più piccole, a testimonianza che la presunta sudditanza del fascismo nei confronti della Fiat fa parte solo di maldicenze prive di qualsiasi fondamento e di una certa letteratura retorica completamente avulsa dalla ricerca storica.

Un caccia Fiat G50.

Uno zio di chi scrive, il capitano poi maggiore per meriti di guerra Giuseppe Mauriello, combattè pilotando il Fiat CR 42, nel ciclo di operazioni su Malta agli ordini del famosissimo Ernesto Botto, soprannominato “Gamba di Ferro”. Morì, ormai tenente-colonnello comandante del V stormo e vicecomandante reggente dell’aeroporto Dal Molin di Vicenza, nel 1949, alla guida di uno Spitfire residuato bellico regalato all’Italia nel dopoguerra. Avrebbe fatto meglio a lasciare l’Aeronautica e dedicarsi al mercato civile. Il Macchi 200 Saetta, 500 kmh di velocità, non era ancora operativo per questioni di messa a punto. Ottimo aereo risultava troppo costoso da produrre. Completava lo schieramento il Fiat CR 32 Freccia, veterano della guerra di Spagna, che con i suoi 350 kmh non era più competitivo. Equipaggiato con un propulsore Fiat A 30 RA bis raffreddato ad acqua, assolse con onore il compito di assaltatore o anche di caccia, quando mancavano altri aerei, a testimonianza della robustezza, dell’affidabilità e della bravura dei piloti italiani, molti dei quali veterani della guerra di Spagna. Peggiore era la situazione dei bombardieri. Per mancanza di motori di una certa potenza si era preferita la formula trimotore, una soluzione non certo ottimale, invece della costruzione di velivoli di più ridotte dimensioni. Sul trimotore non c’era posto sufficiente per una cabina di puntamento spaziosa e per le relative apparecchiature, il vano bombe era più ridotto. Il bombardiere più diffuso era il trimotore Savoia Marchetti S 79 Sparviero, di costruzione ibrida, metallo-legno, veterano della guerra di Spagna, equipaggiato con tre motori Alfa Romeo 126 RC 34, da 750 HP, 430 kmh e cinque mitragliatrici. La ridotta dimensione della carlinga e l’ingombro del terzo propulsore, quello frontale, non avevano consentito l’installazione di una cabina di puntamento efficiente, mentre le bombe erano stivate verticalmente, con scarsa efficacia nel colpire i bersagli, instabile alle alte quote o con tempo perturbato. Godeva, però, della fiducia incondizionata degli equipaggi, per la sua manovrabilità e robustezza a tutta prova e, come per il CR 42, la fiducia di chi doveva volarci era importantissima. Troverà un miglior impiego come aerosilurante. Altro bombardiere non più prodotto ma ancora diffuso, veterano delle guerre di Africa e Spagna, era il Savoia Marchetti SM 81 Pipistrello, trimotore a carrello fisso, usato per bombardare obiettivi non protetti da aerei da caccia, trasferito negli anni successivi al trasporto. Il Fiat BR 20 Cicogna era il vincitore del concorso per il bombardiere medio. Unico bimotore, di costruzione interamente metallica, era equipaggiato con due propulsori radiali Fiat A 80 RC 41 da 1.000 HP di potenza, ma di difficile manutenzione e messa a punto. Aereo stabile in quota, con un’ottima cabina di puntamento e un corretto stivaggio delle bombe, era odiato dai piloti per le sue scarse possibilità difensive. L’unica vera difesa era rappresentata dai caccia di scorta, quando questo era possibile. Esportato anche in Giappone, non ebbe successo e venne relegato a teatri di guerra poco impegnativi. Le eventuali pressioni della Fiat non riuscirono evidentemente ad avere successo. Completava la lista il Cant Z 1007 bis, velocissimo, e, nonostante fosse di costruzione lignea, come il famoso anglo-canadese De Havilland Mosquito o diversi aerei sovietici, era difficile da produrre. Si rivelò un ottimo bombardiere, ma era piuttosto fragile, divenendo operativo nell’autunno.

Un bombardiere trimotore Sm79.

Gli inglesi avevano, tra Medio Oriente, Africa settentrionale e orientale, Mediterraneo, 700-800 apparecchi, ma solo 166 bellicamente efficienti, oltre a quelli imbarcati sulle navi. La metà, l’intera linea di caccia, 80 velivoli, era rappresentata dai biplani Gloster Gladiator, equipaggiati con un motore radiale raffreddato ad aria Bristol Mercury da 830 HP e 410 kmh di velocità, armati con quattro mitragliatrici leggere da 7,7 mm. Era il solo caccia “moderno” disponibile, più o meno pari al CR 42 e inferiore al G 50. Gli Hurricane arrivarono in numero significativo solo a novembre-dicembre, subito contrastati dai Macchi, un po’ meno veloci ma più manovrabili e rapidi in cabrata. L’Hawker Hurricane era dotato di un motore Rolls-Royce Merlin da 1.030 HP, raggiungeva i 520 kmh di velocità, nelle versioni del 1940, ed era armato con otto mitragliatrici da 7,7 mm.. Vi erano una decina di giganteschi ricognitori quadrimotori Short Sunderland, idrovolanti a lunga autonomia, mentre i reparti di bombardamento enumeravano i Bristol Blenheim, bombardieri leggeri/ricognitori con una ottima velocità e autonomia, rispettivamente 418 kmh e 1.800 km circa, ma con un carico di bombe modesto, 454 kg e i Vickers Wellington, usati prevalentemente di notte a causa della bassa velocità, meno di 400 kmh, ma con un carico di bombe, 2.000 kg, e un’autonomia, fino a 2.500 km, notevoli. Ma erano troppo pochi per contrastare la Regia Aeronautica.

Il Regio Esercito.

Il parente povero era rappresentato dal Regio Esercito. Proveniva da una lunga e consolidata tradizione di sconfitte e fallimenti, tanto nel ciclo delle guerre risorgimentali, nelle campagne coloniali, quanto nella Grande Guerra, dove l’Italia si trovò tra i vincitori solo per aver scelto la coalizione vincente e per la dissoluzione dell’Impero Austro-Ungarico, dovuta a cause interne, nazionalismi, rivoluzione, fame, tracollo dell’economia. Proveniva interamente dal vecchio e inglorioso esercito sabaudo-piemontese. Gli ufficiali di carriera erano, al contrario di quelli della Marina, gli scarti della società civile, salvo eccezioni, mentre gli ufficiali di complemento, nel caso di mobilitazione, erano reclutati tra le persone istruite, indipendentemente dalla perizia militare. I soldati erano quasi tutti analfabeti. Inoltre la mobilitazione non avveniva su base territoriale, come per quasi tutti gli altri eserciti, ma le unità erano costituite da gente proveniente da zone molto diverse, con seri problemi di comunicazione tra persone che parlavano idiomi diversi. Il fascismo stava cercando di formare una coscienza nazionale, ma il fallimento di questa politica si rese evidente l’8 settembre 1943.

Con la riforma Pariani aumentò il numero delle divisioni, che da ternarie divennero binarie e, quindi, più leggere, composte da due reggimenti di fanteria ciascuno su tre battaglioni, ma il presupposto che si voleva conseguire, la guerra di rapido corso, non fu raggiunto per la mancanza della motorizzazione. Le unità di trasporto erano, infatti, indipendenti, e venivano assegnate da un reparto all’altro a secondo delle esigenze. Scarsa la dotazione di artiglierie divisionali, un solo reggimento. Eppure le artiglierie non mancavano, oltre 10.000 pezzi, la maggior parte risalenti, come per altre nazioni, al precedente conflitto. Molte di esse giacevano però nei magazzini e non era state rimodernate, con l’aumento della gittata, nuovo munizionamento e adeguamento al traino meccanico. Tra le nuove artiglierie spiccava il cannone anticarro da 47/32, costruito in grosse quantità e adeguato, nel 1940, al contrasto dei mezzi dell’avversario, tranne il carro da fanteria MK II Matilda, la cui spessa corazza, 80 mm, era impenetrabile, almeno nel 1940. Ma il Matilda comparirà solo a dicembre. Ottimi i due moderni pezzi antiaerei, il 76/45 e il 90/53, sebbene prodotti in quantità non rilevanti.

Carri armati M11 (sfilata).

Ottime e affidabili le armi di appoggio alla fanteria, come la mitragliatrice Fiat 35 e la Breda 37. Buono anche il mortaio da 81 mm, licenza inglese Brandt, mediocre il piccolo mortaio Brixia da 45 mm, affidabile il moschetto modello 1891, costantemente rinnovato. L’Italia schierava 1.600 carri armati, la maggior parte costituita dall’Ansaldo L3, di tre tonnellate e armato con due mitragliatrici leggere, calibro 8, preso spesso ad esempio del cattivo armamento italiano. Invece era un buon mezzo da ricognizione e per appoggio fanteria, ma non utilizzabile nel contrasto ai mezzi corazzati. Un centinaio di M 11/39 da 11 tonnellate completava lo schieramento. Mezzi affidabili, avevano il difetto di avere il cannone, da 37mm, nello scafo e due mitragliatrici in torretta. Nell’estate entrò in servizio l’M 13/40, da 14 tonnellate, con un cannone da 47 mm in torretta e quattro mitragliatrici, in grado di confrontarsi perfettamente con i coevi mezzi avversari, tranne i Matilda. Il problema irrisolvibile era che nessuno aveva studiato la guerra di movimento, soprattutto l’utilizzo dei mezzi corazzati, per cui anche l’acquisto di carri tedeschi, come suggerito da Balbo, sarebbe stato inutile. D’altra parte il problema era più serio e esteso, rivestiva una classe militare dirigente che non brillava certo per cultura, non solo bellica. Nell’accademia e nelle scuole di guerra si studiava solo la guerra di posizione, retaggio del precedente conflitto. Con queste nozioni si pretese di combattere nel deserto.

Un carro armato M13 (Nord Africa).

Nonostante la mancanza di mezzi, soprattutto autocarri, e di quadri intermedi, e con la Francia prossima alla resa, Badoglio e lo Stato Maggiore mobilitarono una massa di divisioni, 73, più due libiche. Solo 19 di esse erano al completo di uomini e dotazioni, si fa per dire, secondo gli organici delle riforma Pariani. Altre 32 erano ritenute efficienti, benché a personale e materiale ridotti, le altre incomplete. Molte di esse vennero sciolte poco dopo, una massa poco addestrata e male equipaggiata non serviva a niente.

Il Nord Africa e la battaglia di Punta Stilo.

L’Italia scese in campo con queste forze. Chiaramente esse non erano idonee per un conflitto mondiale, quale divenne nel 1941. Ma erano sufficienti a sconfiggere le poche forze britanniche che ci fronteggiavano. La domanda che bisogna porsi è, pertanto, come mai gli italiani non riuscirono, in quella fatidica estate del 1940, a prevalere nel teatro del Mediterraneo. Solo il Duca di Aosta, vicerè d’Etiopia, conseguì dei successi occupando la Somalia britannica e penetrando nel Sudan e nel Kenya. Ma il teatro principale era il Mediterraneo, soprattutto Alessandria d’Egitto, base principale della flotta avversaria. La presa della città avrebbe portato all’allontanamento della flotta nemica e al controllo del Mediterraneo orientale.

Un pezzo da 100 mm. (Africa Settentrionale).

Le due armate in Libia assommavano a 236.000 uomini, con circa 4.000 automezzi, 2.000 cannoni e 340 carri leggeri. Erano in via di arrivo 70 carri medi M 11/39, attesi ai primi di luglio. Di fronte avevamo la 7° divisione corazzata, mentre la 4° divisione indiana era in via di formazione sul delta del Nilo, e con parte dell’artiglieria e dell’equipaggiamento ancora in viaggio dall’India. Solo a inizio dicembre le due unità furono pronte a scatenare la controffensiva. Quindi in tutto l’Egitto gli inglesi disponevano di 50.000 uomini, compresi gli addetti ai servizi, alla logistica e alla sicurezza della zona di Suez. Altri 28.000 erano in Palestina, a corto di materiale e addestramento. Scarse le artiglierie, un centinaio di pezzi, e semivuoti i magazzini, mentre dall’Inghilterra non arrivavano rinforzi. I mezzi corazzati, 200 unità, erano i meno che mediocri carri A 9 Cruiser I, 11 tonnellate, con una corazzatura talmente sottile da risultare vulnerabili anche alle mitragliatrici leggere. Seguivano gli A 10 Cruiser II, uguali ai precedenti ma con la corazzatura rinforzata a scapito della velocità, e alcuni A 13 Cruiser III, velocissimi ma meccanicamente poco affidabili, di concezione moderna, antenati dei famosi Crusader e Cromwell. Questi mezzi erano tutti equipaggiati con un cannone da 40mm in grado, però, di sparare solo proietti perforanti e non granate esplosive e con una-tre mitragliatrici. Il grosso della dotazione era rappresentato dai Vickers Mk VI, con una mitragliatrice pesante e una leggera. Le autoblindo erano di vari modelli, prevalevano le Rolls-Royce risalenti al conflitto precedente ma rimodernate, con una mitragliatrice da 7,7 di sovente sostituita con il fucilone anticarro Boys da 14mm. Ad imitazione dell’avversario anche gli italiani spesso sostituirono sugli L 3 presso i reparti le due mitragliatrici calibro 8 con un fucilone Solothurn da 20 mm.

Pezzo controcarro da 47 mm. (Africa Settentrionale).

Semovente cacciacarri da 75 mm. (corto). (Africa Settentrionale).

Ma il problema non erano i mezzi. Gli inglesi si muovevano nel deserto in piccole e agili formazioni con buona potenza di fuoco, penetrando in profondità nelle retrovie avversarie, quasi si trattasse di una guerra navale, mentre gli italiani erano macilenti, pesanti, attaccati alle scartoffie e a tutti i drappeggi mentali delle nostre antiquate scuole militari. L’obiettivo principale dell’offensiva italiana era Alessandria. Da premettere che l’Egitto era formalmente neutrale e indipendente, anche se ospitava, suo malgrado, la flotta britannica per la difesa del Canale di Suez. Così Mussolini non diede le necessarie autorizzazioni all’esecuzione di bombardamenti pesanti, in grado di indebolire la compagine navale avversaria. Le uniche reali possibilità di successo sarebbero stati o l’accettazione di una brigata corazzata tedesca, in condizioni di parità e, quindi, senza quella subordinazione all’alleato che si dovette accettare l’anno successivo, offerta subito rifiutata, o uno scontro navale con l’appoggio dell’aviazione.

Il 9 luglio si presentò la seconda occasione, con la battaglia di Punta Stilo. Entrambe le formazioni navali uscirono per scortare dei convogli e l’ammiraglio Cunningham decise di irrompere nel Mar Ionio con la sua Mediterranean Fleet, forte di tre corazzate, una portaerei, cinque incrociatori leggeri e 14 cacciatorpediniere. Si trattava, in buona sostanza, di affrontare il Warspite, quattro incrociatori leggeri, una dozzina di cacciatorpediniere, due erano antiquati, e 17 biplani Swordfish imbarcati su una portaerei obsoleta. Il quinto incrociatore, il Gloucester, era stato danneggiato da una bomba di aereo. Per tutto il percorso di andata e ritorno ben 400 bombardieri sganciarono migliaia di bombe da 100 e 250 kg sulle navi britanniche, ma da altezze elevate, circa 3.000 metri, ottenendo solo il danneggiamento del suddetto incrociatore. L’ammiraglio Inigo Campioni era uscito con tutte le navi disponibili, due corazzate, sei incrociatori pesanti, otto incrociatori leggeri, 26 cacciatorpediniere, oltre la scorta diretta al convoglio.

L’incrociatore pesante Trento.

Cunningham fece una mossa azzardata, portando la sua squadra nell’alto Ionio, al largo della Calabria, per tagliare la rotta su Taranto. Nel pomeriggio si arrivò allo scontro tra corazzate britanniche e italiane, l’unico in tutto il conflitto. Cunningham decise di non schierare il lento e impacciato Royal Sovereign (il Ramillies in peggiori condizioni era stato addirittura lasciato ad Alessandria). Così il Cesare impegnò il Warspite mentre il Cavour aprì il fuoco contro il Malaya, rimasto indietro per la sua scarsa velocità, da ben 30.000 metri, ricevendo solo quattro salve di ritorno, troppo corte per la distanza. Dopo una decina di minuti di fuoco, a distanze serrate, il Warspite colpì il Cesare con un colpo da 381, provocando pochi danni ma lo spegnimento di quattro caldaie, su otto. Campioni, preoccupato per il calo di velocità della sua ammiraglia, ordinò un attacco di copertura dei cacciatorpediniere con emissione di nebbia artificiale e lanci di siluri, e decise di ritirarsi. Gli inglesi si lanciarono all’inseguimento, subito interrotto per la paura di essere condotti in una trappola di sommergibili. La battaglia si concluse con un altro tentativo degli aerosiluranti Swordfish, che non individuarono i bersagli in mezzo ai fumi e alle cortine di nebbia artificiale e negli sterili attacchi da alta quota della Regia Aeronautica. Se la battaglia durò pochissimo, le polemiche, invece, divamparono, dando inizio al solito gioco, tutto italiano, di scarico delle responsabilità, soprattutto accuse e recriminazioni tra Marina e Aeronautica, avendo alcuni aerei, per errore, addirittura attaccato navi italiane. Deleteria risultò soprattutto la condotta di Supermarina, che voleva dirigere le operazioni dai comodi uffici romani legando le mani all’ammiraglio in mare.

La corazzata britannica Warspite

Gli errori furono notevoli. Cunningham si era spinto imprudentemente in acque ostili, dove una nave danneggiata risulta comunque persa, perché impossibilitata a ritirarsi presso la propria base, mentre chi combatte in prossimità delle coste nazionali può spesso salvare l’unità colpita, offrendo un’ottima occasione. Non vi fu coordinamento tra navi e aerei, ognuna delle due Armi avendo condotto la propria battaglia. Ma l’errore più grave fu quello di non aver utilizzato il naviglio leggero e silurante per attaccare una sguarnita retroguardia della linea di fila nemica, con il Gloucester danneggiato, l’inerme Eagle, scortati da due cacciatorpediniere antiquati e dal lento Royal Sovereign, né scattò quella trappola di sommergibili che rappresentava l’incubo dell’ammiraglio Cunningham. Mussolini stesso pretese delle spiegazioni ma il sottocapo di Stato Maggiore, ammiraglio Somigli, e altri esponenti di Supermarina, riuscirono a raggirarlo. Forse un po’ di metodi staliniani da parte del Duce sarebbero stati salutari. Non sfuggì invece la drammaticità dell’evento al contrammiraglio Eberhard Weichold, addetto militare della Marina tedesca presso l’ambasciata a Roma. “La Marina italiana ha presumibilmente perduto, il 9 e il 10 luglio, la sua occasione storica”[5] .

Conclusioni.

L’estate del 1940 fu così sprecata da attendismi e occasioni perdute. L’entrata in servizio delle due nuove corazzate classe Littorio non portò ad alcun cambio di strategia. La flotta non uscì in mare o causa avverse condizioni atmosferiche o non intercettò il nemico per ordini troppo restrittivi, mentre, con l’autunno, il dispositivo militare britannico, sfumato il pericolo di uno sbarco tedesco tanto atteso a Roma dai comandi militari, bramosi di evitare di combattere veramente, iniziò a rafforzarsi. Nello stesso tempo, per motivi politici o di prestigio, gli italiani diedero luogo ad una deleteria dispersione di forze su altri obiettivi non importanti. Vennero inviati ben 32 sommergibili oceanici a Bordeaux per partecipare alla battaglia dell’Atlantico, mezzi tutto sommato non importanti nelle acque del Mediterraneo. Più grave fu l’invio di un corpo aereo in Belgio per partecipare alla battaglia d’Inghilterra. Velivoli idonei ad operare in un teatro secondario e in condizioni meteo non proibitive, dimostrarono la loro netta inferiorità di fronte agli apparecchi inglesi e a quelli dell’alleato germanico.

L’errore devastante fu l’attacco alla Grecia, mal preparato dagli intrighi di Ciano e dei servizi segreti, che affermavano di aver corrotto i generali greci. Nessuno riuscì a distogliere Mussolini dalla pericolosità dell’impresa. Badoglio si limitò ad esprimere il suo dissenso in chiacchiere di circostanza per essere assolto davanti alla storia. Questa nuova campagna militare, tutto sommato cara ai nostri generali, che finalmente potevano combattere una guerra di fanteria alla portata delle loro limitate conoscenze e delle loro scarse qualità, comportò un impegno logistico gravoso che si aggiunse a quello dei rifornimenti per la Libia. Sconfitti a fine anno dagli inglesi e messi alle corde dai greci, gli italiani dovettero accettare il necessario aiuto tedesco, con relativa subordinazione.

Una notevole letteratura storiografica parla di tradimento o di sabotaggio nei confronti del fascismo e di Mussolini. Penso sia molto difficile provarlo, ma è lampante l’incapacità e l’incompetenza degli alti comandanti militari, in gran parte espressione dei circoli di corte e delle logge massoniche. “La Massoneria, sgretolata a colpi furiosi dal fascismo, sgretolò il fascismo con lenta azione corrosiva”[6] .

[1] Francocci Guido, la Massoneria nei suoi valori storici e ideali, Edizioni Giovanni Bolla, Milano 1950, pag. 237. Si tratta di un’edizione fuori commercio destinata ai soli massoni. Guido Francocci era gran maestro aggiunto del Grande Oriente d’Italia, l’obbedienza massonica con più adepti in Italia, in clandestinità durante il fascismo.

[2] Giorgerini Giorgio, la guerra italiana sul mare, Mondadori, Milano 2001, pag. 91.

[3] Nella Marina Militare i nomi delle navi sono sempre al maschile se non viene specificata la categoria, ad es. la corazzata Cesare oppure il Cesare. È una tradizione che ebbe inizio durante il governo fascista ma si è consolidata ai nostri giorni. Strano che i paladini del politicamente corretto non se ne siano accorti.

[4] Colliva Giuliano, Ritratto segreto dell’Aeronautica italiana nella Seconda Guerra Mondiale, in Storia Militare, n.63 del dicembre 1998.

[5] Giorgerini Giorgio, op.cit., pag. 196.

[6] Francocci Guido, op.cit., pag. 248.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.